一次組み立て~OC試験

VGAが届かないので、それ以外の部分を先に試験。

一次組み立て

いよいよ組み立てに入る。とはいえ、VGAが注文から半月経っても一向に出荷されるどころか納期の告知すらない有様で、なんとも欲求不満の溜まるところ。

ともあれ、組み立てを始めよう。

ウォーターブロック搭載

マザーボードにウォーターブロックを搭載する。

搭載前に、まずは電源部に取り付けられているヒートシンクを取り外す。ヒートシンクを取り外すと、OCを意識して大幅にフェーズ数が強化された電源部が姿を現す。

次に、マニュアルに従ってウォーターブロック付属のサーマルパッドを切り出し、指定部分を覆う。

さてここで、どうも腑に落ちないことを発見した。CPUソケット左側に並ぶチョークコイル群がブロックに接触しないのだ。上側にはサーマルパッドを乗せる指定まであるのに。

どうにも気持ちが悪いので、手持ちのサーマルパッドを動員してチョークコイルの上に2.5mmほどサーマルパッドを敷き詰め、実際にブロックを載せて接触を確認。

併せてCPUにサーマルグリスを塗る。銘柄はThermal Grizzly Kryonaut。自分の塗り方はカードを使ってきっちり塗る方。ケーキにクリームを塗ってた時の名残か(厚塗りは駄目だが)。

最後に保護フィルムを剥がしたウォーターブロックを搭載し、マザーボードの裏側からネジ留めして完了。

ラジエータ/ファン搭載

ラジエータとファンを搭載する。

ラジエータはフロントシャーシにファンと一緒に取り付ける。ファンとラジエータを同一のボルトで固定するため、長さに注意。長過ぎるとラジエータを傷つける可能性がある。

ファンは最初PWM FAN HUB経由でマザーボードのCPU FAN端子に繋いでいたが、CPU温度に連動したファン制御はラジエータ用ファンの制御とはパターンが違うため、後にファンコントローラに繋ぎ替えた(つまり、PWM FAN HUBが役立たずに!)。

なお、クーラント排出用のドレインはラジエータ底面のポートに90°フィッティングとカップリングを取り付ける事でお手軽に実現。水路中最も低い位置にあるここに排水用ホースを繋いだカップリングを接続すれば、気圧と重力で大半のクーラントは自然に排出される。

マザーボード/ポンプ搭載

マザーボードは通常通りに取り付ければよい。問題はポンプだった。

自分のとんでもない勘違いだったのだが、リザーバ用のマウントと一体型ポンプのマウントは別物ということに気付いていなかったのである。

リザーバが積めるなら下にポンプが付いても大した違いはあるまいと思い込んでいたら、この体たらく。

リザーバ用のマウントホールは縦一本のスリット、ポンプ用のマウンタは両側にネジ穴がある。そのままでは取り付けられないし、グリルのハニカム穴も使えそうにない。

仕方ないので即興で工作することにした。

何のことはない、1mmのアルミ板をアダプタ代わりに噛ますだけ。ボルトの頭が飛び出る分はゴムシートで嵩上げする。

マウンタ付きのアルミ板を、M4ボルトでリザーバ用のマウントホールに留める。ちと無理矢理感は否めないので、念のためポンプの下にはゴム板を噛ませてマウントホールにあまり力がかからないようにした。

どうにかポンプも搭載でき、あとは配線と水路の接続。

かくして、どうにか一次組み立ては完了した。

OC試験

VGAが届くまでの間手持ち無沙汰なので、VGA以外のOC設定を詰めることに。

VID表示の段階からズッコケ気味ではあるが、実際にOCしてみるとどうなるか。

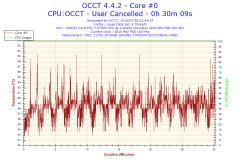

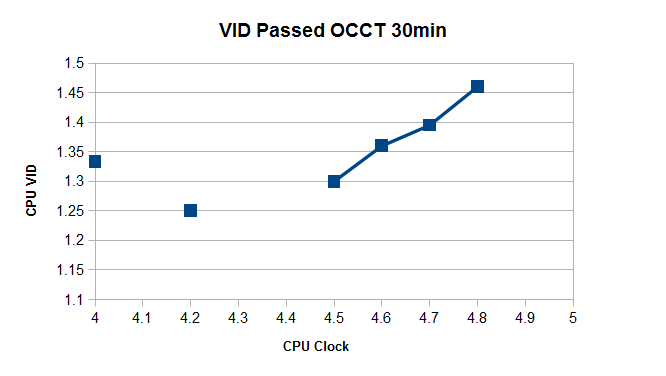

やる事は単純で、ひたすらOCCTを30分実行するだけ。失敗したら電圧を上げ、成功したらさらにクロックを上げる。

では、早速始めよう。

やはり、事前に調べた他人様のOC結果に比べてかなり悲惨な感じ。それでもコツコツテストを続けること数日。

4.9GHzでのテストが五分で頓死した時点をもって、CPUのOC限界調査を打ち切った。

4.8GHzの段階で既に1.46Vの電圧を盛っており、プロットした線の傾きを見るに、どう考えても1.5V以上の電圧をかけないと4.9GHzでの動作は見込めないと推定されたからだ。

ここからは常用OCのクロックを探る作業に切り替える。今度は成功する度に電圧を下げ、コケたらクロックを落とす。

これまたコツコツテストを続けること数日。

結論として、このCPUでの常用OCの設定を「4.7GHz/1.365V」と見定めた。

問題はメモリ。

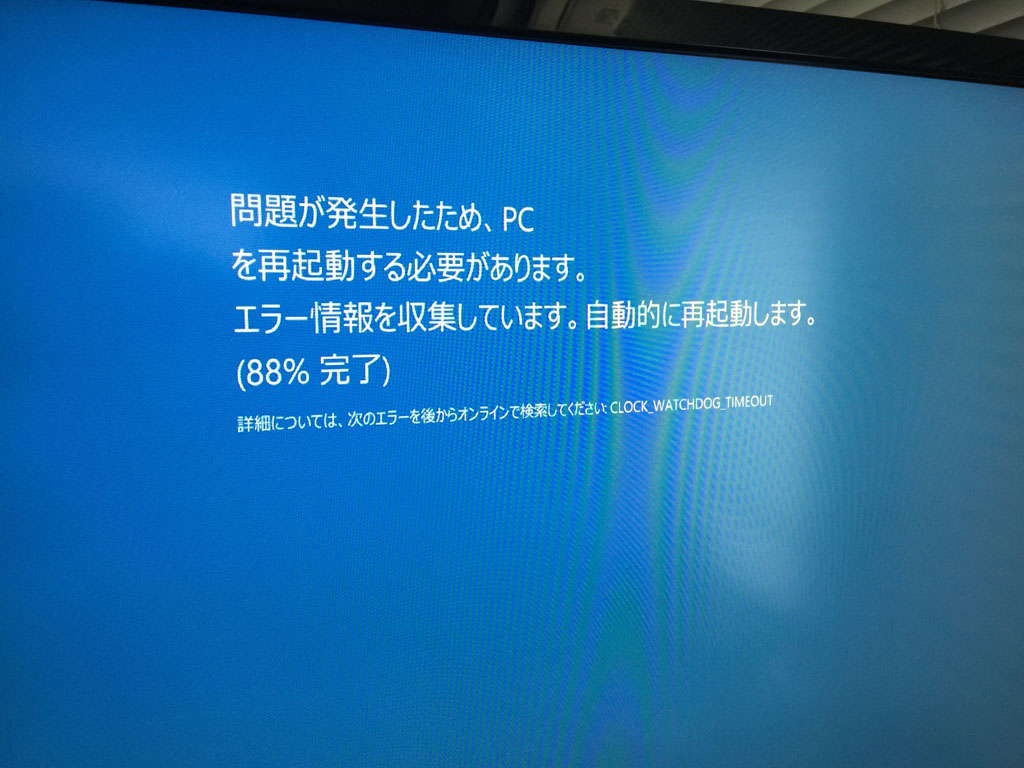

XMPを有効にすると、それだけでOSが起動不能になる。orz

メモリモジュール自体はショップに追加費用を払って購入時にテストを依頼してあり、Z170プラットホームで規定のテストをクリアした旨報告を貰っているため、こちらの不具合は考えにくい。

とにかくメモリクロックを下げていくのだが、2800MHzでやっとOS起動。ところがOCCTとなると2400MHzでも通らない。

結局、OCCT30分をクリアできたメモリクロックは2266Mhz。定格プラス133Mhzでしかない。3400Mhz対応のOCメモリが泣くぞ(´;ω;`)

こうなると、高クロックのためにレイテンシの設定が緩くなっているXMPは害悪でしかない。XMPを切って少しでもレイテンシを稼ぐ。

このCPU、OC耐性もアレだが、それ以上にメモリコントローラがウンコであったらしい(SkylakeはCPUにメモリコントローラを内蔵)。CPUおみくじで言うなら「大凶」である。

この先、KabyLakeが出たらCPU買い替えるかもしれん……(´・ω・`)