ケース

PCの枠組みと方向性を決定。

ケース選定要件

「陳腐化の遅いパーツ」の代表格はケースだと思う。

無論、世代ごとにトレンドはあるが、世代交代のスパンはやはり長めだし、前世代だから即使えなくなるわけでもない。値下がりのペースも比較的遅い。

今回構成するにあたっての要件は、次の通りとした。

- 5インチベイ最低一基(光学ドライブ用)

- ATX/EATX対応

- DIY水冷対応(水冷コンポーネント内蔵への工夫があるか)

あとは見た目やレイアウトを検討して最終的には趣味と好みで決める。

PCとしてのコンポーネントは必要最小限にまとめる方向で。システムドライブにNVMe SSDを、データドライブが必要ならSATA SSDを積み、HDDは全廃する(つまり、3.5インチベイは事実上不要となる)。重いデータはファイルサーバに追い出すし。

Phanteks Enthoo PRO M Acrylic Window Black Edition

最終的に、Phanteks Enthoo PRO Mに決定。日本未発売のAcrylic Window Black Editionを輸入することにした。無印でもアクリルウィンドウは付いているのだが、見栄えと云うよりも内部をきっちり監視するという意味合いが強い。

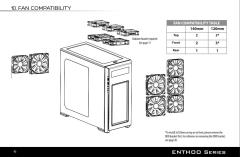

特徴はベイ構成の大胆さとDIY水冷対応度の高さ。

5インチベイ1基、3.5インチシャドウベイ2基、2.5インチSSDブラケット1基。これ以外のドライブベイを大胆にオプション化、代わりにラジエータやリザーバ等の水冷コンポーネントの搭載に対応している。

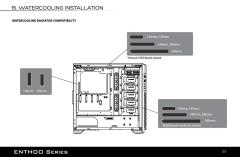

DIY水冷ではPCコンポーネントに加えて水冷コンポーネントまで収容しなければならないが、ケースの容積には限りがある。その制限の中で、このケースは見事にバランスが取られていると判断した。

特に、大物であるラジエータを冷却ファンと共に三箇所に搭載できるというのは大きい。ただし、トレードオフなしで搭載できるのは240mmまでであるという点には注意する必要がある。

また、200mmとまではいかないが、標準で140mmのファンを搭載するのもポイントが高い。

水冷抜きで見た場合でも、配線や仕切り、クリアランスなどの使い勝手は一級ではないかと思う。ただし、ドライブベイを大胆に削減しているので、特に大量のHDDを抱えていたり、5インチベイを多用するような場合には問題が出るだろう。

かねてから「どーやって積むんだろ」と気になっていたリザーバについてもマウンタが留められるようになっており、実装の具体的なイメージが湧いたというのが選択の決め手であったかもしれない。

ただ、この画像を見ての早合点が後々祟ることになるのだが、それは流石にその時になってみなければ分からない。

実物をチェックしてみると、実用本位で各所へのアクセスも良好。仕上げは必要充分の範囲内で、材質や仕上げなどに「所有する喜び」を求める向きには少々物足りなさが残るか?

別途購入したオプションは、ラジエータに要する複数の冷却ファンを一括制御するPWM FAN HUB、SSDブラケット、そしてポンプブラケット。ポンプ単体をハウジングと組み合わせて使うような場合に役立つそうだが、正直なところ今回は出番なし。

気になった点としては、パネルを留めるローレットスクリューが使い辛いこと、PWM FAN HUBの搭載用ネジ穴に何故かネジが切られていなかったこと(手持ちのタップでねじ切った。M3だけど)。

以後、「このケースに搭載できる範囲で」コンポーネントの選定を進めていく。