水冷コンポーネント

試行錯誤と新鮮な驚きの連続。

水冷コンポーネント試験

水冷コンポーネントの試験とは、基本的に届いたパーツを片っ端から通水試験することだ。PCの中で漏れたらシャレにならない。

ゼロからの調達だったので、試験もごくささやかなレベルから始めることになったのは、一度に全てのパーツが揃ってわけが分からなくなるより都合が良かったかも知れない。

まず調達したフィッティング群とカップリング。これを験しにポンプに繋いで水を流してみる。テストのテストみたいなもんなので、キッチンでw

リザーバ代わりの鍋に水中ポンプを沈めるという雑な方法ではあるが、それでも手にしたパーツの中を水道水が通ることで掌の熱が奪われていく実感があると、「これが水冷か!」と感慨深い。

ところでこのKoolance INS-FM18Dというフローメーター、表示が時々0になる。念のためマニュアルを見直すと、表示レンジが2.0~15L/mとなっていた。0.8L/mから表示することもあるのだが、保証の範囲ではない。

自分の環境だと流量はまさに2.0L/m前後で表示レンジから外れかねないのだが、DIY水冷用のパーツとしてそれはどうなのよと思う。

次に、ポンプとウォーターブロックの試験。この段階では洗浄と簡易な通水試験を兼ねるということでまだ水道水。

実際にポンプで水を循環させてみると、動作音はさほどでもないが、意外に発熱することを発見。

また、細かい泡が多く、そこら中に空気溜まりが出来ていた。ウォーターブロックは水路やマイクロフィンが入り組んでいるので、空気抜きが大変そうだ。

同様に、ラジエータの試験。

実はラジエータは二つ調達していた。どちらもAlphacoolの製品で、Alphacool NexXxoS Monsta 280mm radiatorとAlphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm radiator。

まさか容量不足になるとも思えないが、万が一ということもあるし、必要になってから輸入すると費用が嵩む。

いよいよとなれば、ラジエータ⇒CPU⇒ラジエータ⇒VGA⇒リザーバ/ポンプという構成に拡張できるようにしておいた。

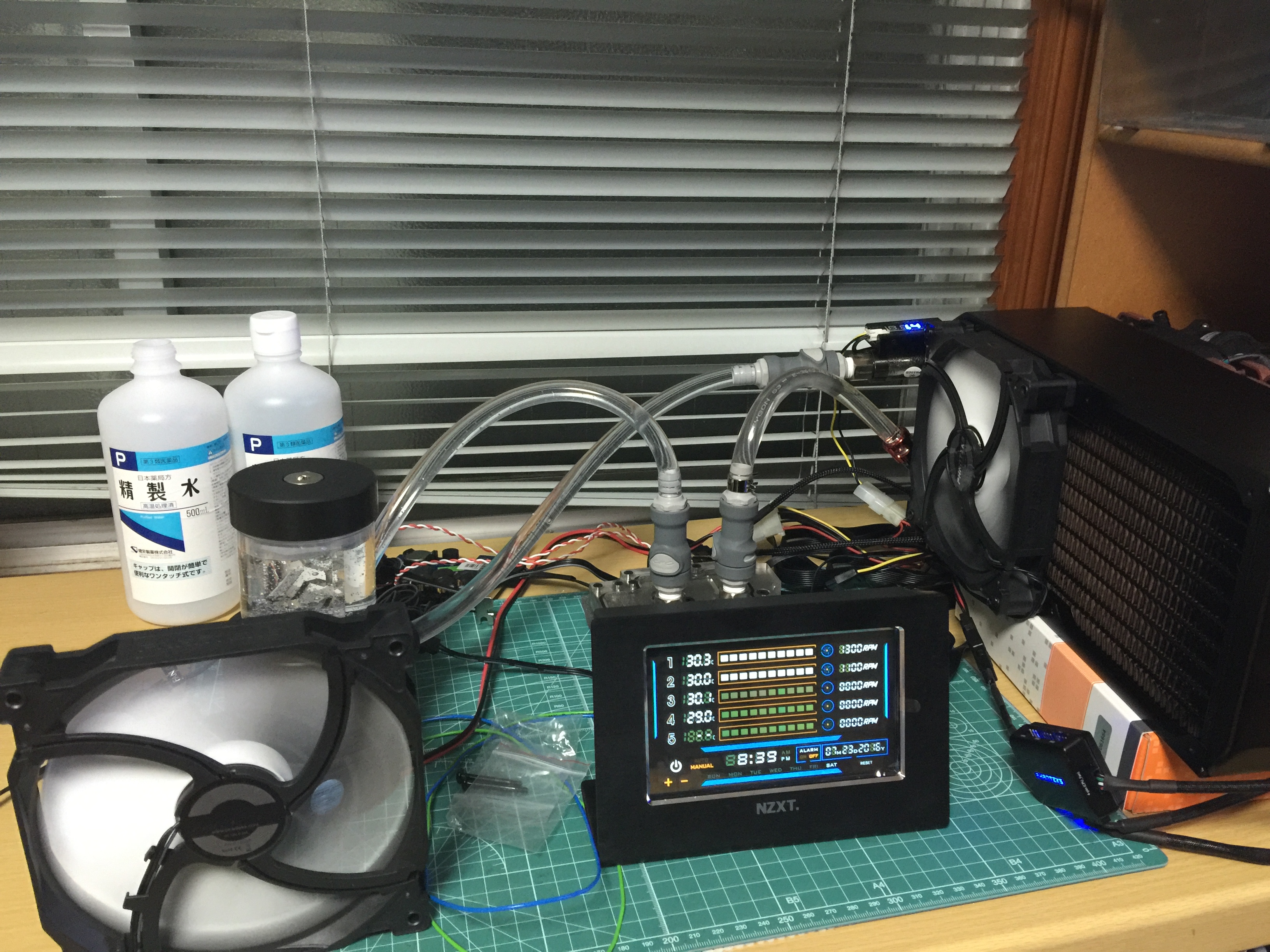

だいたい揃ったところで本格的な通水試験。ここではドラッグストアで買ってきた精製水を使用。

注入する水量でクーラントの所要量の当たりをつけたり、ファンコントローラや温度計の動作試験なども行う。

一昼夜くらい運転して、漏水などのトラブルがないことを確認。

課題はラジエータの空気抜き。大概大丈夫だと思っても、いざ持ち上げて揺すってみるとチャプチャプと水音が。そんなことではベトコンに見付かってしまうではないか。

それから暫くはPCコンポーネントの方にかまけていたのだが、いよいよ組立が迫ってきたのでクーラントを注入。

「水冷PC読本」の手順とは違うのだが、先日の試験での空気抜きのあまりの面倒さに、クーラントを完全に注入してから組み込むことにした。

仮組みして本番用のチューブの長さを測って切り出し、取り外して各コンポーネントを接続、クーラントを注入する。

あとは時間をかけて注入と空気抜きを繰り返す。水路中の細かい泡が空気の塊となって排除されるまで根気よく続けないと、いつまで経っても空気抜きが終わらない。特に中身が見えないラジエータは、中の水路と空気溜りの位置や動きをイメージしながら傾けたり引っ繰り返したりして空気を集め、追い出す。

この組み立て手順を可能にしたのは、カップリングによる自在な接続と切り離し。費用はかかるが、この便利さにはそれだけの価値がある。

完全にクーラントの注入が終わるとポンプはほとんど音を立てなくなり、ウォーターブロックの水路やチューブが鮮やかにクーラントの色を見せる。いよいよ組み込みだ。